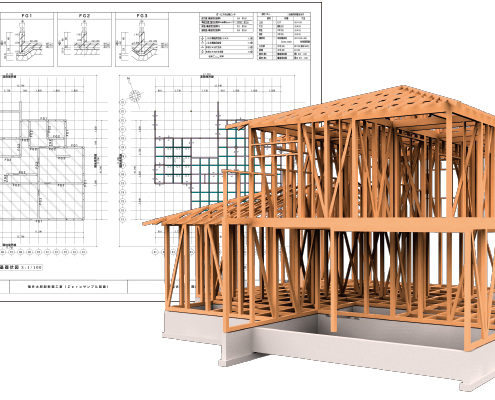

4号建物でも構造図書の15年間保存義務化 令和2年3月1日施行

構造計算書等の保存

- 壁量計算

- 四分割法の計算

- N値計算

- 構造図(基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・構造詳細図)

構造安全性が確保されていることを建築士が対外的に立証できるようにするとともに、設計等業務委託者の保護を図る目的ということで、民法改正にもリンクする内容だと思います。

民法改正が 瑕疵→契約の内容に適合しないもの(建築基準法に準じた一般の技術水準に適合しないもの) と変わりました。

基準法では、「構造耐力上安全なものとしなければならない」とあり、基本的に「構造計算」もしくは「設計者の工学的判断」に依ることとされています。このうち「設計者の工学的判断」というのは研究者や学者以外の通常の設計者であれば、建築学会や専門機関等権威団体の図書に依るのが一般的でしょう。

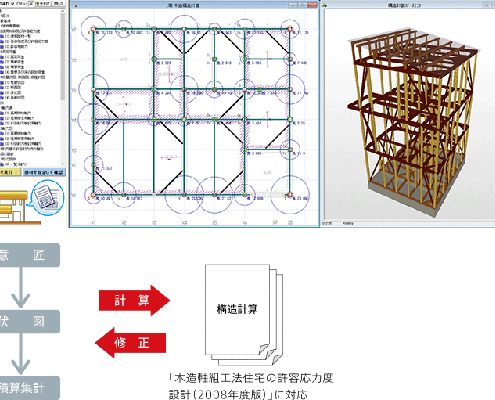

木造であれば「建築物の構造関係技術基準解説書」、日本住宅・木材技術センター発行の「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」、日本建築学会の「木造構造設計基準・同解説」、日本建築学会の「小規模建築物基礎設計指針」あたりが“工学的判断”ということになるのでしょう。

平成21年の大阪高等裁判所で、

人通口部分は基礎立ち上がり部の連続性を欠いているが構造計算によって構造耐力上安全性が確かめられていない。

ということで、建築基準関係規定に適合せずに瑕疵があるという判決が下されています。

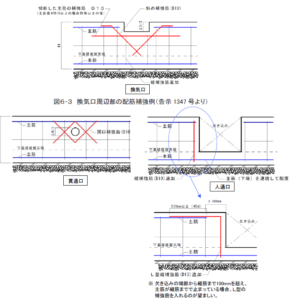

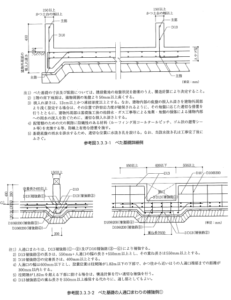

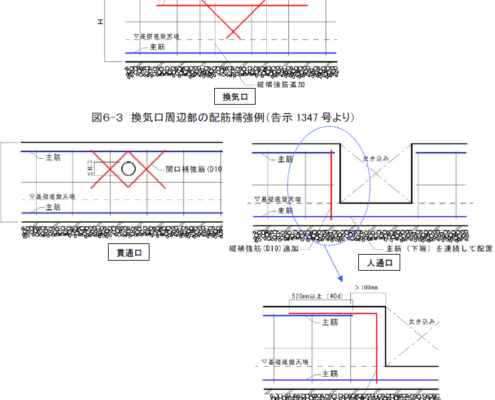

基準法で人通口の設置も義務付けられているのは周知のとおりです。広く大空間の間取りを求める建て主様の増加により、またべた基礎が主流となっていることと合わさり、人通口の位置が柱間隔1.82以内の箇所への設置が難しくなっています。フラット35の仕様書では、人通口を柱間隔1.82mを超える下部に設ける場合には、ただ補強するだけではなく構造計算をするよう書かれています。

民間の審査機関さんも瑕疵保険会社さんもここまで審査していないことがほとんどだと思います。フラット35の融資を受ける場合、本当の審査をすればこれだけで「不適合」となるケースが出てくるでしょう。フラット35が指摘するということは、柱間隔が1.82m以上あると構造耐力に影響するからです。つまり“構造耐力上安全性が確かめられていない”ともいえます。こうなるとフラット35の設計審査をする民間の審査機関さんにも責任が生じる可能性はないでしょうか?

また4号建物ということで構造審査が省かれても瑕疵保険加入に依る基礎配筋検査がある場合、瑕疵保険会社さんの規定を守っても、柱間隔0.91mを超える人通口等は構造計算を行っていないと“構造耐力上安全性が確かめられていない”ことになり基準法不適合となります。しかし瑕疵保険会社さんの設計施工基準に「適合」となるおかしな状況が普通に起こっています。瑕疵保険会社さんであればこの瑕疵に当然責任があるのではないでしょうか?

→全国的に基礎配筋検査・中間検査が厳しくなっているとの報告を受けています。法令・告示・フラット35・RC規準・学会規準等あり、グレーな個所もあり鉄筋コンクリート造は検査員の方を含め多くの戸惑いがあるそうです。

なかなか基礎の構造計算(基礎伏図)だけの外注を受ける設計事務所は少ないのが実情でしょう。私どもでは、壁量計算のオプションとして基礎伏図作成(∔15,000円)に当たり構造計算を行い基礎計算書も作成しています。基礎計算の依頼が今後増えそうな法改正です。